Artista

Delcy Morelos

Curaduría

Claudia Segura

La madre es la fuerza transformadora, la parte dulce de la existencia, es decir, la que llena de formas al mundo.

—Isaías Román, indígena uitoto de la región de Araracuara en la ribera del río Caquetá, Colombia.

Estáis tan acostumbrados a la luz, que temo que os deis un traspiés cuando yo trate de guiaros a través del país de la oscuridad y del silencio.

—Helen Keller, El mundo en el que vivo, 1908.

A Rebeca solo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las tortas de cal que arrancaba de las paredes con las uñas.

—Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 1967.

Texto Curatorial

La madre es la fuerza transformadora, la parte dulce de la existencia, es decir, la que llena de formas al mundo.

—Isaías Román, indígena uitoto de la región de Araracuara en la ribera del río Caquetá, Colombia.

Estáis tan acostumbrados a la luz, que temo que os deis un traspiés cuando yo trate de guiaros a través del país de la oscuridad y del silencio.

—Helen Keller, El mundo en el que vivo, 1908.

A Rebeca solo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las tortas de cal que arrancaba de las paredes con las uñas.

—Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 1967.

La muestra de Delcy Morelos para NC-arte se presenta como un homenaje, casi una ofrenda, a los saberes mágicos, domésticos e intuitivos de las culturas ancestrales. A través del acto de endulzar la tierra —en una suerte de preparación con clavo, tierra, panela, manteca de cacao, arcilla y cera de abejas—, la artista conecta elementos del pasado con imaginarios del futuro y nos lleva a un terreno donde la memoria y la infancia tienen protagonismo.

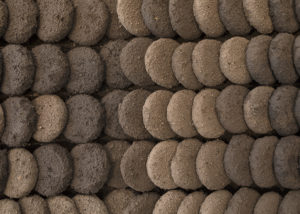

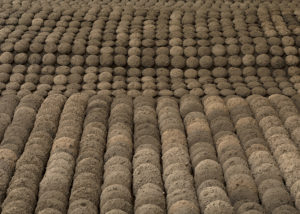

A primera vista podríamos presenciar una puesta en escena propia del minimalismo: millares de piezas redondeadas multiplicadas por el espacio, formas esféricas que se repiten incansablemente. Lo fascinante es que esta reiteración apela precisamente a lo opuesto de la racionalidad y la frialdad de los materiales propios de lo mínimal. Los círculos son irregulares; lejos de ser perfectamente geométricas, son galletas de tierra, amasadas una a una por manos femeninas, diferentes cada vez, de lo que resulta un acabado único.

Enie (“tierra” en uitoto) es una instalación inmersiva que propone una relación directa con la textura y la escala de la tierra. La galleta deviene memorándum del mundo doméstico, de lo afectivo: es una dulce reminiscencia de la infancia y la feminidad como portadora y preservadora de alimento y calidez.

Las piezas son provocativas, huelen, son oscuras como las noches que las secaron, nos imponen el deseo de saborear. Igual que de pequeños comimos tantas veces tierra, impulsados por las ganas de sentir el sabor del suelo en la boca, estas galletas de tierra nos llevan a un lugar arcano de nuestra memoria, donde se aglutinan lo intuitivo y lo animal. La tierra deviene el alimento esencial, con sus múltiples capas de sabiduría.

Para Morelos, la tierra es un ser vivo que debe tratarse con delicadeza y cuidado. Es por esto que lo afectivo en Enie existe desde su proceso de creación, en la mezcla de los materiales, en este hacer a mano las galletas, en su disposición, en la composición de toda la comunidad que representan. Enie se mueve, se seca, muta, su olor aparece y cambia según las temperaturas, el color se agrieta a través del tiempo —como nuestros cuerpos—, es sagrada, pero frágil y perecedera si no se endulza. Igual que se hace en los rituales de las mesas andinas, o Misha, en las que se azucara la tierra para pedirle prosperidad y fertilidad, aquí se le devuelve a la tierra su dulzura.

La estructura que ocupa el primer piso del espacio nos recuerda a un río o a una pequeña llanura ubicada justo a la distancia media entre la altura estándar de una mesa —donde se come—, y el piso —donde se recoge la tierra—. La artista nos obliga a inclinarnos levemente para ver las piezas sobre esta tarima de arcilla, un gesto de respeto en el que el cuerpo debe producir una torsión, bajar los ojos y mirar la tierra, mientras la recorre. La tierra que aparece en este paisaje dibujado por la topografía imaginaria es la misma que existe en nuestro cuerpo: de donde venimos y a donde volveremos inevitablemente.

La relación mística con la naturaleza es evidente a través del recorrido de esta muestra que nos invita a comunicarnos con el cuerpo y los sentidos, dejando de lado la supremacía de la vista para entrar en contacto con la mirada inocente de cualquier origen, como si volviéramos a un lugar que conocemos muy bien, pero que hemos olvidado.

La artista nos lleva de la mano hacia la densidad oscura de la tierra para evidenciar y rescatar ese aspecto —a priori negativo— y mostrar el impulso de esas fuerzas opacas, tantas veces asociadas a las brujas, que en realidad esconden conocimientos alquímicos, conectados a la sabiduría. Enie se yergue como una apelación femenina, que quiere reconnotar la figura de la hechicera y su potencialidad.

De los orígenes, de las raíces, emanan los conocimientos ancestrales para la sanación. Del mismo modo que se cura la cerámica, el proceso creativo para Delcy Morelos es un engranaje para curar y una manera de estar en comunión con el mundo que nos rodea. Ver a través de las manos, entender y oler la textura telúrica.

Claudia Segura

Delcy Morelos, Tierralta, Colombia. 1967

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mariángela Méndez

ROJO

Una explosión, así era la obra de Delcy Morelos en los noventas. Grandes superficies de papel blanco que ella cubría con estallidos de color, y no cualquier color, sino rojo, rojo sangre en su infinidad de tonos. Ahí había rabia. La violencia con la que millones de gotas de distintos tonos de rojo se abrían hacia la inmensidad del papel queriendo desbordarlo, era la visión del instante en que la presión de lo pulsante, lo vivo, rompe el volumen que lo contiene, acaso un cuerpo, y estalla en millones de gotas rojas, rojísimas, que escapan hacia los bordes. Esta serie de sus pinturas se tituló Rojos por naturaleza (1995). A esa serie le siguieron otras pinturas similares con el título desgarrador Para seres que han perdido toda identidad humana (1997).

Para ese entonces, Colombia llevaba más de 20 años en un conflicto armado que aún hoy, a pesar de la firma del acuerdo de paz, sigue poniendo muertos. Antes, como ahora, no circulaban en la prensa imágenes del horror. La lista diaria de asesinatos no pasaba de ser una cifra. Era extrañamente común que no se supiera quiénes ni cuántos eran los muertos. Eso era lo particular del conflicto armado interno en Colombia, no tenía, no ofrecía, imágenes de la guerra, como si todo pasara fuera del lente de las cámaras de los noticieros, de la reportería gráfica y de la conciencia de la mayoría de los ciudadanos en las capitales. Las noticias resumían en números inexactos y sin rostro los complejos matices de este conflicto inhumano, monstruoso por la indolencia, con la consecuencia de que buena parte de Colombia no supo y no tuvo cómo solidarizarse con las víctimas de la guerra.

En esa época, parecía como si Delcy Morelos adicionara nuevas gotas de sangre a sus pinturas a cada noticia de un nuevo muerto. Una nueva gota por cada víctima de esa guerra interminable. Una y otra, y otra tras otra… En su pintura, Delcy recuperaba la particularidad, la singularidad, la individualidad de las víctimas que las cifras redondeadas de las noticias desdibujaban. En sus pinturas, cada gota era única, y cada gota importaba y dolía, aún en su sobrecogedora dimensión. No es casualidad que el título de una de esas obras sea 4408 veces (1997-2001), una cifra que hoy no suma ni una décima a los muertos que ha puesto Colombia por violencia en los últimos 50 años. y otra, y otra tras otra… En su pintura, Delcy recuperaba la particularidad, la singularidad, la individualidad de las víctimas que las cifras redondeadas de las noticias desdibujaban. En sus pinturas, cada gota era única, y cada gota importaba y dolía, aún en su sobrecogedora dimensión. No es casualidad que el título de una de esas obras sea 4408 veces (1997-2001), una cifra que hoy no suma ni una décima a los muertos que ha puesto Colombia por violencia en los últimos 50 años.

—

COLOR PIEL

Para Delcy Morelos el color nunca ha sido solo un formalismo estético, una característica de la pintura, el color es para ella una construcción cultural. El color de la piel, la que abrazamos o rechazamos, el color de la virtud y el color del pecado, el color de lo puro y de lo sucio, el color de la tierra fértil o estéril, el color de la vida, la muerte y la rabia.

Es en ese color donde prosperan las raíces de la violencia. Todos estamos determinados por el color de nuestra piel, por el código de nuestros ancestros. El racismo es la creencia en la superioridad inherente de una raza, de un color de piel sobre otros, que confiere un derecho a dominar. La respuesta de Delcy al racismo ha sido la rabia; rabia por la exclusión, por los privilegios, por los estereotipos, por el silenciamiento.

Delcy le da cauce a su rabia, no la esconde, no le teme. “El miedo a esa rabia no te enseña nada”, dice la poeta Audre Lorde. Esa manera de enfrentar su dolor la hace comprender que su rabia se debe al haber sido desconectada, separada, arrancada de sus orígenes, de sus ancestros y su tradición; se debe a haber tenido que convertirse en otro para pertenecer. Pero la suya es una rabia creadora que ha sabido canalizar en su obra, una pintura tras otra, explorando las connotaciones, las cargas y las demandas impuestas a ciertos tonos de color de piel. Tonos de rojo como en sus primeras pinturas, que luego se extienden del rosado más pálido al marrón más oscuro, como el de la tierra fértil.

Color que soy (1999-2002) es una serie compuesta por 64 dípticos de acrílico sobre papel, es un muestrario de tonos de piel que, sin ningún orden o clasificación, agrupa grandes campos de color, claros y oscuros, hechos con finas capas de pintura líquida y viscosa que parecen desbordar los contornos geométricos de una suerte de ataúdes en perspectiva. Cada pintura es de tres metros de ancho por uno cincuenta de alto, cada una elaborada con capas de color superpuestas que, vistas de cerca, parecen llorar y sangrar. Con estas pinturas Delcy comenzó un ejercicio intenso de significar y cargar cada uno de los tonos de piel con los niveles de subordinación, sudor y sufrimiento a los que está expuesto un cuerpo.

En la sociedad, así como en la pintura, el término “color” se usa para todo aquello que no es blanco, porque blanco es lo que se ensucia, se mancha, se contamina cuando se mezcla con color. En la serie Color que soy, que es un monumento a la horizontalidad, no hay jerarquía, no hay antes o después, no hay arriba o abajo, el blanco está junto al negro, el cimarrón o el mulato. En cada papel hay parejas de color que sugieren la multiplicación de tonos; si se emparentan, cada par es la posibilidad y la potencia de una nueva mezcla, un mestizaje que extiende el horizonte restringido de las clasificaciones. La serie Color que soy se mostró completa por primera vez en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, en agosto de 2002. Diez años después, para el 2012, el país ya había perdido la cuenta de las masacres que sucedían por todo el territorio, el proceso de un diálogo de paz había fracasado, la zona de despeje de San Vicente del Caguán quedó cancelada y Álvaro Uribe Vélez se estrenaba como presidente.

En diciembre de ese año escribí un artículo breve para la revista Semana, me interesaba poner en contexto esta serie que nos situaba entonces, y aún ahora, en un espacio de silencio donde espectador y obra se reconocen como testigos de la misma realidad, esa que nos recuerda que todos los muertos son iguales, y que no hay nada más horizontal que eso. Escribí: “esta obra es un llamado sobrecogedor, elocuente y necesario para una sociedad que sin ser blanca ha habitado, gobernado y ‘civilizado’ al país con un implacable racismo”. Ahora, cinco años después, el racismo es más brutal que nunca. — TIERRA NEGRA La base oscura (2000), una serie de pinturas como de cortes de capas de tierra estratificada, ya parecía anticipar que el material de las instalaciones más recientes de Delcy Morelos sería la tierra. La tierra como material, como superficie, como color, como metáfora.

En sus primeras instalaciones con tierra, en el 2012, Delcy la utilizó como pigmento para cubrir telas en las que superficie y color se fusionan en una especie de piel. Una como la que nos muestra la tierra cuando está desnuda, sin vegetación y, en su modestia, nos deja ver su tez, nos muestra su color. A veces la piel y la tierra son del mismo tono. Delcy ha dicho que fue en una residencia artística en Melbourne, en Australia, donde se percató de que la piel de los indígenas del lugar era del mismo color de la tierra de ese sitio, y lo hizo visible en la instalación que realizó durante su estancia, con el título Si yo fuera tela.

La tela, lo textil, no es una referencia nueva para Delcy. En varios proyectos anteriores, como la serie Obstáculos (2006-2011), La doble negación (2008), o versiones de Eva (2010), ha utilizado la red, el tejido como metáfora de unión, de horizontalidad y conexión, de interdependencia. La tela es como la tierra, la piel misma que se extiende y nos abraza, nos protege. Como un gran organismo del que hacemos parte, con el que devenimos uno. Le interesa enfocarse en lo que tenemos en común, en lo que compartimos, no en las diferencias que nos separan: todos somos cuerpo, sangre, llanto, todos vivimos de la tierra y sobre la tierra y, tengamos oro o plátano, morimos y nos descomponemos de la misma forma.

El proceso para llegar a sus instalaciones en tierra ya estaba previsto o, mejor aún, venía presagiado. Su proceso ha sido lento, coherente, causal. Su camino ha sido a pie, recorrido paso a paso a lo largo de los más de 30 años de trabajo. Su obra se ha ido transformado, pero los cambios no son abruptos porque son los propios del caminar; no hay saltos, no hay brechas, ni abismos. La exploración comenzó en su interior, buscando los orígenes del dolor, de la rabia, una rabia que en sus primeras pinturas sobrepasaba el volumen que lo contenía, rompía y rasgaba la piel, destruyéndola, y que ahora, en cambio, parece recorrerla, explorarla, acariciarla, suavizarla, calmarla, entenderla…

Uno también podría decir que para Delcy se trata de un volver a la tierra. Un volver a sus raíces para reconectar con sus orígenes. Y el retorno a la tierra parece simple, pero no lo es. Volver al origen implica regresar a un punto estático, a un lugar que no ha cambiado, y esto no es posible. Entonces ¿a dónde volver? ¿a dónde regresar y echar raíces?

La tierra, ese elemento tan familiar, hecho extraño al mismo tiempo, carga las condiciones del racismo. Por un lado, es apreciado como la base de nuestro sustento, pero, por el otro, es asociado con lo negro, la mugre, con lo que se debe limpiar, lo que hay que barrer y expulsar de nuestra casa, sacar de las uñas, de nuestro cuerpo. A Delcy le interesa trabajar esa oscuridad, esa superioridad destructora del ser humano que lo ha separado de la materia, del cuerpo, de la tierra y de lo vivo.

Su trabajo ha sido exponernos a grandes cantidades de tierra al interior de cubos blancos, de espacios prístinos, para restaurar la dignidad de este elemento sagrado y vital del que depende enteramente nuestra existencia. Sus instalaciones más recientes: Eva (39 Salón Nacional de Artistas, Medellín, 2013), No es un río, es la madre (Museo de Arte de la Universidad Nacional, Bogotá, 2015), Entierra Tierra (Galería Casas Riegner, Bogotá, 2015, y Havremagasinet, Boden, Suecia, 2016), Bosque digerido (Sami Center of Contemporary Art, Karasjok, Noruega, 2017), Tierradentro (Röda Sten Konsthall, Gotemburgo, Suecia, 2018) y Enie (Galería NC-arte, Bogotá, 2018), son un homenaje a la tierra, la madre que nos pare, nos acoge, nos alimenta, nos protege, nos entierra y nos vuelve a parir, a nosotros y cada uno de los seres vivos que en ella habitan, que en ella crecen, que por ella se alzan, corren y se empozan como los ríos, como la sangre por las venas.

Por eso, en sus instalaciones el suelo se levanta del suelo, y se ofrece expuesto en una plataforma que varía en alturas dependiendo de la instalación. A veces sube por las paredes como en la instalación Entierra Tierra, para envolvernos y transportarnos al seno de la madre; otras veces es tan alto como un mesón de cocina donde se preparan los alimentos, como en la instalación Tierradentro, y otras veces ha sido un escalón lo suficientemente alto como para hacer evidente que no es para pisar sino para honrar a la tierra, los surcos de labranza y los alimentos, como en su proyecto más reciente, Enie.

Para Delcy el suelo es el nacimiento, es la madre, es metáfora de la composición del cuerpo mismo. “Soy tierra viviente, creativa, fértil, vital. El suelo es el origen, la base, el lugar común; sagrado porque es un principio fundamental de nuestro intercambio con la vida. El suelo es la piel de la tierra”, dice Delcy. Pero el suelo es también nuestro sustento, es más que alimento.

La instalación Enie, cuyo título significa “tierra” en lengua uitoto, es un homenaje al alimento, al caldo primordial, esa teoría de un lodo rico en compuestos orgánicos, carbono, nitrógeno e hidrógeno donde se sintetizaron las moléculas necesarias para mantener las primeras formas de vida. Galletas de tierra preparadas una a una por manos femeninas, endulzadas con panela, manteca de cacao, cera de abejas y clavos de olor, se extienden por el espacio organizadas en surcos como los de la tierra arada para el cultivo. Delcy ha dicho que su deseo de hacer esta mezcla dulce y grasa partió del interés de crear una experiencia que evocara los sabores dulces y grasos de la leche materna. Trabajar con tierra requiere humildad. Implica aceptar que la tierra es un organismo vivo que responde autónomamente a las condiciones que se le imponen. En sus instalaciones, el suelo comienza vivo, como la piel inmensa que es, poblada de microorganismos que garantizan que la vida crezca, pero con el transcurrir de los días se va transformando. Al final de la exposición, la tierra húmeda y negra del principio está seca, inerte, y su muerte nos recuerda nuestra propia muerte. No porque en tierra nos convertiremos, en un proceso vital de renovación, sino porque la muerte de la tierra será la muerte de nosotros y de todo lo vivo.

—

CUERPO

En su obra, Delcy ha sido consistente en no representar el cuerpo. Su manera de pintar, de trabajar, nos permite intuirlo por los tonos, que bien son de piel o de fluidos; por la viscosidad de los líquidos que utiliza, por la presencia de tejido, de material orgánico, que siempre está implícito o presente. En sus instalaciones, el cuerpo no se ve, se intuye, se manifiesta en la vitalidad de los tonos, en las grandes superficies que, al tiempo que parecen sudar o sangrar, también respiran. Delcy se distancia de la idea clásica de representar el cuerpo desde afuera y, en cambio, nos ofrece esa gran área de tierra como un cuerpo femenino, negro y enorme, horizontal y dolorosamente expuesto para recordarnos la necesidad primordial de conectar a todo lo vivo con un lugar de origen, de pertenencia. Un devenir fértil, donde vida, muerte y vida se suceden.

En Eva; en No es un río, es la madre; en Entierra Tierra; en Tierradentro; en Enie, la tierra se mezcla con la arquitectura del espacio. Las sensaciones, temperaturas, atmósferas, colores, olores y sombras cambian con la luz de cada día. Pero los espacios, a su vez, transforman las obras, de manera que la arquitectura es también un componente vital en su ritual de creación. Al escoger la tierra como material, Delcy borra la distinción entre pintura, escultura e instalación, entre volumen y superficie, entre interior y exterior. Desborda las nociones de una obra que se recorre con la mirada para retar las categorías arbitrarias que han separado los sentimientos de la razón, la razón del cuerpo, la naturaleza de la cultura. Delcy nos obliga a volver al cuerpo, no solo para recorrer el espacio sino porque al oler y escuchar —y no una, sino varias veces—, podemos reconocer que la naturaleza de la naturaleza no es fija, ni está determinada, sino que cambia y responde a nuestros afectos.

Así como la materia conserva su autonomía y responde a las condiciones físicas de cada lugar, sin control, el olor aparece como un elemento protagónico. El agradable aroma a tierra húmeda, como lluvia que cae sobre terreno seco, junto a los otros ingredientes de las mezclas en sus instalaciones más recientes, hacen que el olor trascienda la arquitectura misma del lugar. En la obra Bosque digerido para el Centro Sami de Arte contemporáneo, Delcy escogió como material el estiércol de reno, que es de color verde oscuro, casi negro. Para los sámis, en Noruega, el reno es un animal sagrado pues de la supervivencia del reno depende su propia existencia. Delcy trabajó este material de la misma forma que trabaja la tierra, disolviéndolo hasta hacerlo pigmento para cubrir una gran área de pared del espacio. El olor que emanaba de la obra era una simbiosis indescriptible de naturaleza y animal que, nómada como el reno, se resistía a quedarse contenido en las cuatro paredes del lugar. En la instalación Enie, el olor a fermento, a bacterias actuando en la materia orgánica, protagonizó la experiencia, salió a las calles, se hizo sentir en los alrededores, y llevó a más de uno hasta la exposición. Para algunas personas el olor resultó invasivo y repelente, para otras, el olor evocó el trapiche y la fermentación, el acto de amamantar, los olores del banano, o los de la leche.

Delcy ha dicho que, cuando amasaba y mezclaba los ingredientes para las galletas de tierra, era consciente de que además de estar creando el cuerpo físico de la obra, estaba creando un olor, un olor a tierra fértil, húmeda, repleta de microorganismos y nutrientes.

Así, la tierra se alza sobre el suelo, el olor se alza sobre la tierra hasta nuestra conciencia, que sabe —pero lo olvida todo el tiempo— que ahí, en esa materia, hay alguna forma de vida en acción que respira, digiere, transforma, renueva, restaura, y susurra: “cuando dejes de oírme, tú y todo lo vivo se mueren”.

—

LUGAR-PENSAMIENTO

Las comunidades indígenas tienen una comprensión distinta sobre la autonomía, el agenciamiento de lo no humano —como la tierra y todo lo vivo— dentro de lo que constituye la sociedad. Hay un entendimiento común del origen de las especies conectado a lo femenino y lo espiritual. En muchas recolecciones históricas se habla de intersecciones de lo femenino con lo animal, con el espíritu del mundo, lo mineral y vegetal, por tanto, lo que constituye la sociedad es el intercambio, las interacciones entre estos mundos, no solo el humano. Pero los que se llaman a sí mismos “blancos”, han olvidado esa comunicación, los acuerdos históricos que los primeros humanos hicieron con el mundo animal, los cielos y el espíritu del mundo…

Para Delcy, “lugar” es pensamiento. Entender el espacio, es saber escuchar la materia, su voz y su temperamento, su reacción. Esto hace parte de una política del cuidado en la que el humano no es el único soberano.

Entender el mundo como lugar-pensamiento, saber que ambos conceptos no están separados ni pueden estarlo, es privilegiar la premisa de que la tierra está viva y pensando. Esta idea, que viene de las sociedades indígenas, con todas las singularidades propias de cada una de estas sociedades, es bastante diferente del pensamiento europeo occidental, porque no separa el pensamiento de la acción, la teoría no es distinta de la praxis, ni está separada del cuerpo, del lugar, de ahí que siempre se tenga que hablar de lugar-pensamiento. La naturaleza animada de la tierra está llena de pensamiento y deseo, contemplación y voluntad. Y esta es la encarnación física literal de lo femenino, de la primera mujer; una narrativa que coincide con muchos relatos de origen del mundo. Lugar-pensamiento es una extensión de la comunicación del deseo entre lo humano, lo animal, el agua, lo vegetal, es la base sobre la cual todas las sociedades se construyen: la tierra.

Al convertirse en tierra, ella se convierte en el designio de cómo los seres vivos se organizarán sobre ella. Determina por dónde corre o se empoza el agua, dónde se alzarán montañas, cuáles se volverán valles. La topografía dispone quién vivirá en dónde, y cómo vivirán, y esto definirá el compartimiento de unos con otros. Los científicos se refieren a esto como ecosistemas, pero si se acepta que todos los seres vivos tienen espíritu, entonces estas relaciones implican autonomía, y van más allá de la interacción casual entre seres vivos. Esto significa que todo lo vivo es una sociedad, y esto tiene implicaciones éticas, tratados y acuerdos entre especies, que requieren la habilidad para interpretarlos, entenderlos e implementarlos pues, querámoslo o no, influencian de manera definitiva la forma cómo los humanos nos organizamos en esta sociedad. Si asumimos la premisa de que la tierra es hembra, que está viva, que piensa, entonces no es sorpresa que la construcción eurocristiana de mundo culpe a la mujer de la expulsión del paraíso, ni que la madre tierra y sus designios sean silenciados. La destrucción parece justificada. Si uno pertenece a una cultura en la que la tierra y lo femenino no valen, también es fácil asumir que es algo a lo que se accede, no como algo de lo que podemos ser parte, de lo que podemos aprender, sino como propiedad. Es lo que hace posible pensar en la tierra como mercancía.

La definición de soberanía en el pensamiento indígena es la interdependencia del espíritu con la responsabilidad. Nuestra soberanía depende de nuestra conexión con la tierra, es interdependiente, entrelazada y relacionada. Soberanía no es poder absoluto como en la definición de diccionario de los humanos, en otras cosmogonías ese poder solo lo tiene el orden natural de todo lo vivo. Buena parte de la humanidad ha construido una relación de dominación sobre la naturaleza, basada en la premisa errónea que crea una distancia entre el mundo y lo que hay en el mundo. Las instalaciones de tierra de Delcy nos recuerdan que si los humanos somos extensiones de la tierra sobre la que caminamos, entonces tenemos la obligación de mantener la comunicación con ella. Si no nos preocupamos por la tierra, corremos el riesgo de perdernos y dejar de saber quiénes somos. No se trata únicamente de la amenaza de una identidad perdida, o del desarraigo, sino de la habilidad de pensar y actuar la propia existencia que queda comprometida.

La separación entre tierra y pensamiento convierte a la tierra en mugre, y al pensamiento, que es autonomía y soberanía, en una cualidad limitada, exclusiva de los humanos. Nuestra habilidad ancestral de comunicarnos con la tierra no es un eco de los cuentos y mitos precolombinos. La obra de Delcy Morelos es una actualización de ese compromiso con la tierra. No solo porque es una parte nuestra que continúa siendo violentada, cementada, excavada, envenenada, ignorada, sino porque escucharla implica entender que, por ser una parte nuestra, nosotros también estamos siendo violentados.

Con sus instalaciones monumentales, Delcy Morelos nos invita a mantenernos abiertos y cercanos al suelo. Hemos dejado de escuchar, pero la tierra aún nos habla, y será solo cuando ella decida parar de hablarnos, cuando entremos en la dislocación absoluta de pensamiento del lugar, el fin, no de la tierra, sino de nuestra especie.

- nc-arte@nc-arte.org

- +57 601 744 9577